中国語の各音節は固有の声調を持ち、同じピンインであっても声調が異なれば意味が全く変わるため、声調の習得は中国語学習において最も重要かつ困難な要素の一つです 。日本語には声調という概念が存在せず、単語内の特定の拍の高さが相対的に変化する「ピッチアクセント」が用いられます。この母語のアクセント習慣が、中国語の声調習得に根本的な影響を与え、「なじまない現象」を引き起こします 。

各声調における日本人学習者の典型的な発音傾向は以下の通りです。

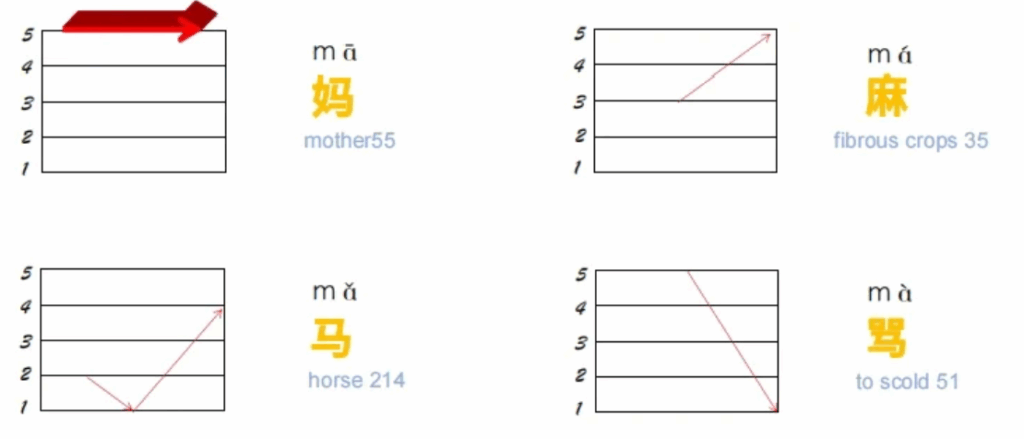

陰平調(第一声): 高く平らな音(五度音階表記で55)。

日本人学習者は、この音を高く平らに保つことが難しく、5度まで音が届かず、3-4度の上昇調のように発音してしまう傾向が見られます 。

陽平調(第二声): 低音から高音へ上昇する音(五度音階表記で35)。

日本人学習者は、音が上がるべきところまで上がらず、24程度で止まってしまう傾向があります 。また、第二声が連続する単語を発音する際には、息切れしたような状態になり、発音が不正確になったり、極めて短くなったりすることがあります 。

上声調(第三声): 低音に下降し、再び中音に上昇する音(五度音階表記で214)。

この声調は日本人学習者にとって最も厄介とされており、特に語中で現れる半三声(下降のみ)において、音の下げが不十分であることが顕著です 。また、第三声を第一声(平調)や第四声(降調)のように発音してしまう傾向も指摘されています 。

去声調(第四声): 高音から低音に急に下降する音(五度音階表記で51)。

日本人学習者は、この音の起点が低く偏ったり、音を十分に下げきれなかったりする特徴があります。具体的には31や52のように発音されることが多く、語頭では日本語アクセントの平板型や中高型の始まりのように上昇して発音してしまう傾向が見られます 。

日本語のピッチアクセントと中国語の声調は、音高が果たす機能において根本的に異なります。

日本語では、音高の変化は単語内の特定の拍に限定され、その相対的な高低が単語の意味を区別する補助的な役割を担います。例えば、「はし」(箸)と「はし」(橋)のように、音高のパターンが異なることで意味が区別されます。これに対し、中国語では、各音節そのものが特定の音高のパターン(声調)を持ち、このパターンが直接的に音節の意味を決定します。この音高の機能の違いこそが、日本人学習者にとって声調が「なじまない」と感じられる主要な理由です。

学習者が日本語のピッチアクセントの習慣を中国語の声調に適用しようとすると、音高の上がり下がりが不十分になったり、声調が平坦になったり、あるいは誤った声調パターンで発音されたりといった典型的な誤りが生じます。例えば、第三声が第二声や第一声のように聞こえてしまうのは、日本語のアクセントの型に無理に当てはめようとする結果です。また、声調変化(変調)の規則は、単語が連続して発話される際に声調が動的に変化することを要求するため、単語単体で声調を習得したとしても、文脈の中での発音はさらに難易度が高まります 。

この音高の機能の違いを理解することは、声調矯正の第一歩です。単に音を模倣するだけでなく、日本語のピッチアクセントの習慣を意識的に解除し、中国語の各声調が持つ固有の旋律的パターンを、音節の不可欠な要素として知覚し、生成するよう耳と発声器官を再訓練する必要があります。

表1:中国語声調(四声)と日本人学習者の発音傾向の比較

| 声調(名称) | 標準音域(五度音階) | 日本人学習者の傾向 | 矯正のポイント |

| 第一声(陰平) | 55(高く平ら) | 3-4の上昇調、5度まで届かない、平らに伸ばせない | 「他tā 」のような軸単語で高く平らな音を徹底練習 。五度音階の最高音を意識し、音を伸ばす。 |

| 第二声(陽平) | 35(中から高へ上昇) | 24までしか上がらない、上がりきらない、連続すると息切れ・短くなる | 「麻má 」のような軸単語で低音から一気に高音へ上昇させる練習 。上昇角度を意識し、最後に「キュッ!」と止める 。 |

| 第三声(上声) | 214(低く下降し、再び上昇) | 下げが足りない(特に半三声)、324まで上がる、平調や降調になる | 「我wǒ 」のような軸単語でしっかり低く下げてから上昇させる練習 。文中の半三声は「グッと下げるだけ」を意識 。 |

| 第四声(去声) | 51(高から低へ急降下) | 31または52、下がる起点が低い、下げきれない、語頭で上昇しがち | 「日rì」のような軸単語で高音から一気に低音へ落とす練習 。落とすスピードと力を意識する 。 |

この表は、日本人学習者が声調で直面する具体的な「ずれ」を視覚的に提示することで、学習者自身が客観的に問題点を把握する手助けとなります。日本語のピッチアクセントの影響が、どのように具体的な音高のずれとして現れるかを明確にすることで、単なる「音の模倣不足」ではない、より深い音韻的な原因を理解することができます。

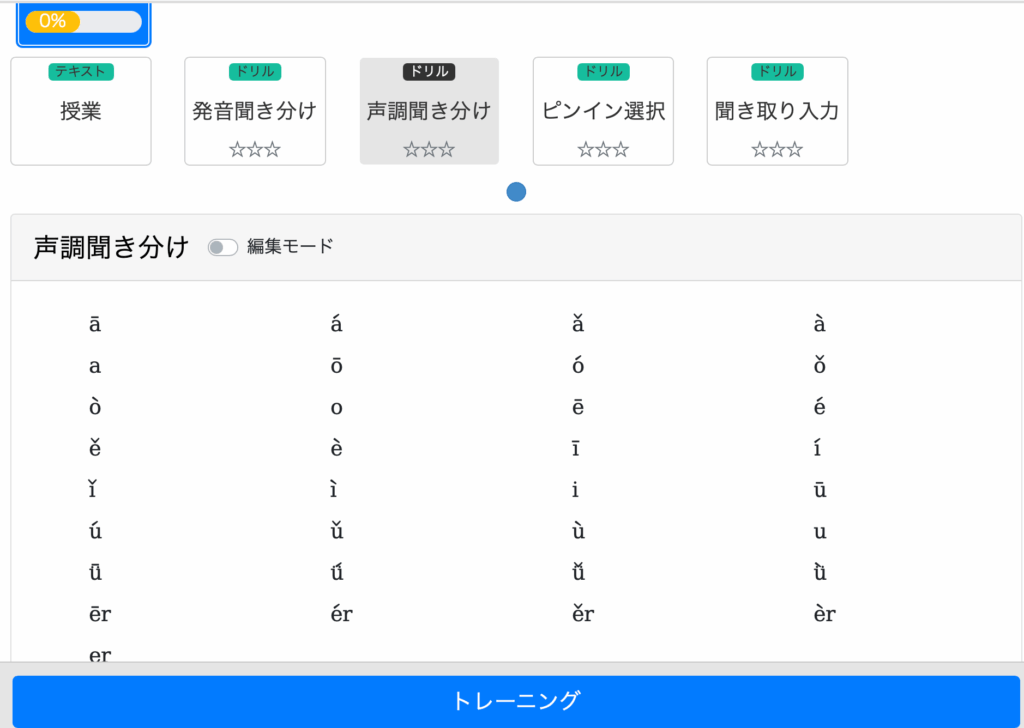

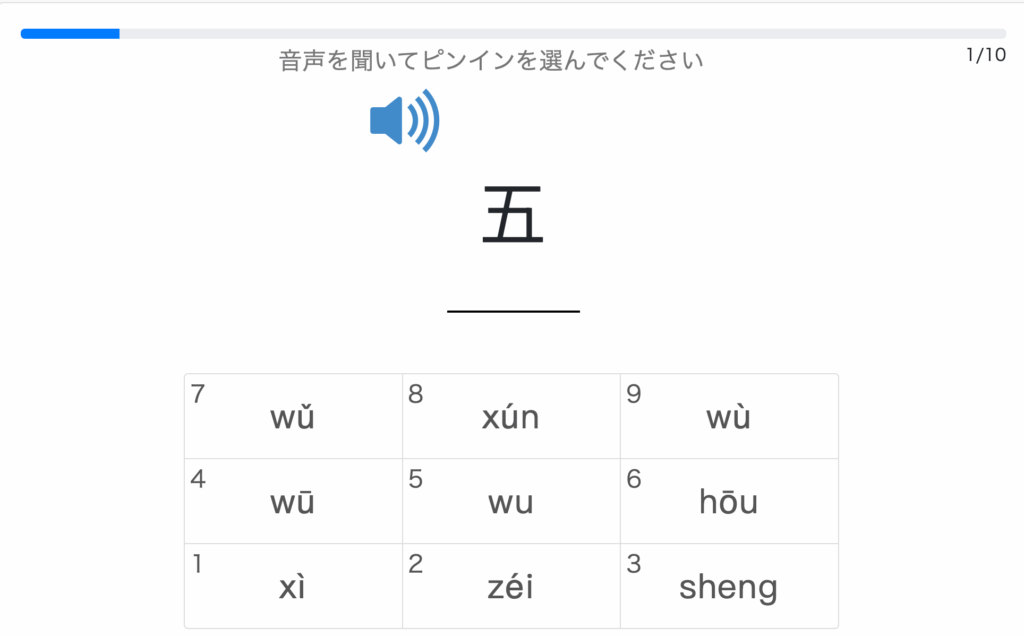

同時に、耳の聴解識別力を鍛え、発音練習を積むことが極めて重要です。スマチュは日本語母語者の中国語学習における難点や弱点に着目し、各種ドリルを設計していました。繰り返し「聴く・話す」トレーニングを通じて、最短時間で最も正確な中国語発音を習得できます。

📍 今すぐ体験レッスン予約!あなたの上海生活デビューを全力でサポートします!